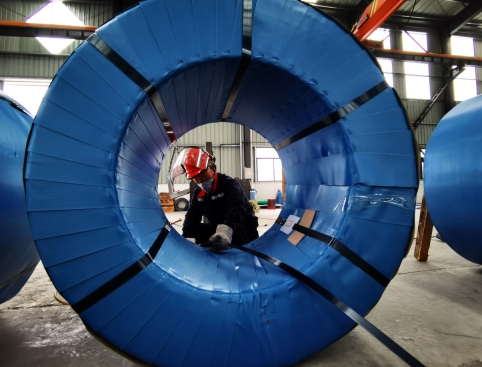

在六盘水高新区贵州水钢金属科技有限公司的现代化车间里,一卷卷银光闪烁的钢绞线正被工人们熟练地打包装车。这些直径不足小拇指粗的金属制品看似普通,却蕴含着惊人的力量——单根就能承受53吨的拉力,相当于同时吊起30辆小轿车。它们将被运往全国各地,甚至远销海外,成为跨江大桥、高速公路、大型场馆等重大工程的“钢筋铁骨”。这背后,是一家老牌钢铁企业历经12年“钢丝上的转型”,从生产低端建筑钢材到研发高端特种材料的蜕变故事。

“钢铁卖成白菜价”的困境

时间拨回2013年,当时的首钢水城钢铁(集团)有限责任公司(以下简称“首钢水钢”)正深陷行业寒冬。“那时候,我们的建筑钢材卖得比白菜还便宜。”贵州水钢金属科技有限公司生产技术部副部长陈通回忆道。

作为六盘水工业的“压舱石”,首钢水钢80%的产品是普通建筑用钢。尽管这些钢材撑起了贵州90%的高桥建设,但由于技术含量低、市场竞争激烈,利润极其微薄。“比如平塘特大桥,60%以上的钢材是我们供应的,但算下来几乎没什么利润。”陈通苦笑道。

当时,国内钢铁行业正面临产能过剩、低价竞争的困局,传统建筑钢材市场日渐萎缩。首钢水钢意识到,如果继续走低端路线,企业将难以为继。转型,迫在眉睫。

转机出现在2013年8月。六盘水高新区出台“壮龙头、强配套、促拓展”的产业政策,鼓励传统企业向高端化、集群化方向发展。首钢水钢抓住机遇,在高新区成立贵州水钢金属科技有限公司(以下简称“水钢金科”),专注研发高附加值预应力钢材,尤其是高强度钢绞线。

“钢绞线是桥梁、大坝、高层建筑的关键材料,技术门槛高,利润空间也更大。”陈通说,“但当时国内高端市场基本被国外企业垄断,我们要想突围,必须攻克核心技术。”

“产销研用一体化”:12年磨一剑的突破

研发高强钢绞线并非易事。传统建筑钢材只需满足基本的强度和韧性要求,而预应力钢绞线则要在极端环境下长期保持性能稳定,对疲劳寿命、耐腐蚀性、应力松弛等指标要求极高。

水钢金科组建专项研发团队,打破专业壁垒,联合钢厂、高校和下游用户,搭建“产销研用一体化”平台。经过数百次试验,团队最终攻克了1860兆帕级高疲劳钢绞线的关键技术,使产品使用寿命达到普通钢材的3倍以上。

“最让我们自豪的是,我们的环氧涂层钢绞线最薄只有4.8毫米,但在潮湿环境下能保持50年性能稳定。”陈通指着生产线上的产品说。目前,水钢金科已拥有25项专利技术,产品不仅进入中交、中铁、中电建、武汉航科等央企采购目录,还远销菲律宾、缅甸、老挝等国家。

今年1至5月,水钢金科累计生产钢绞线6.9万吨,实现产值2.5亿元。曾经“卖白菜价”的钢铁,如今真正实现了“论克卖”的高附加值转型。

从1860兆帕到2230兆帕:向更高强度进军

在水钢金科的实验室里,技术团队正在对新一代2230兆帕级钢绞线进行测试。“这是目前全球最高强度的预应力材料之一,一旦量产,将大幅提升桥梁、超高层建筑的承载能力。”研发工程师如是说。

与此同时,水钢金科年产5万吨的镀锌钢丝生产线已启动建设。经镀锌处理的钢丝耐腐蚀性大幅提升,使用寿命可达普通钢丝的15倍以上,特别适合跨海大桥、海洋工程等严苛环境。

“我们的目标不仅是替代进口,还要在国际市场上树立中国高端钢材的品牌。”陈通说。

水钢金科的转型,正是六盘水这座“三线建设”时期崛起的工业城市谋求新生的缩影。近年来,六盘水市实施“抓大产业、主攻工业”战略,推动传统产业向高端化、智能化、绿色化升级。

目前,六盘水共有规模以上工业企业501家,其中86家获评“专精特新”企业,已形成从煤炭开采到高端制造的完整产业链。水钢金科的崛起,不仅让老牌钢企焕发新生,更带动了当地新材料产业集群的发展。

“12年专心做好一条钢线,我们从跟跑者变成了领跑者。”陈通感慨道,“从‘三线建设’时期的万吨高炉,到现在的毫米级特种钢材,改变的是一代代人的奋斗方式,不变的是挺起工业脊梁的初心。”

这根看似普通的钢绞线,正在编织六盘水工业高质量发展的新未来。

扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备 52022102000073

贵公网安备 52022102000073